梅雨の時期になると、美しく咲き誇る紫陽花(アジサイ)。実はこの紫陽花(アジサイ)、ただの観賞用の花ではなく、昔から「おまじない」の花としても親しまれてきました。特に6月の6の付く日に摘んだ紫陽花(アジサイ)を使ったおまじないは、恋愛成就や厄除け、金運アップなどに効果があると言われています。

この記事では、「紫陽花のおまじない」の意味ややり方、注意点までを詳しくご紹介します。自然の力を借りて、願いごとを叶える一歩にしてみませんか。

紫陽花のおまじないとは

紫陽花は昔から「魔除け」「恋愛成就」「金運アップ」などのおまじないに使われてきた花です。

紫陽花(アジサイ)は、土の酸性度によって色が変わることから、「変化」や「調和」「再生」の象徴とされてきました。日本では古くから、梅雨の湿気や水にまつわるエネルギーを持つと信じられ、魔除けや厄払いの花として用いられてきたのです。

特に注目されているのが、6月6日に摘んだ紫陽花。これは「6が二つ並ぶ=縁起が良い日」とされ、もっともパワーが宿るタイミングと信じられています。

また、6月16日と6月26日も、6月6日に続いて縁起が良いとされています。6月の6がついた日に摘んだ紫陽花でおまじないをすると、特別なご利益があるとも言われています。

紫陽花のおまじないの種類と意味

恋愛成就のおまじない

ピンクや赤系の紫陽花(アジサイ)を用います。紫陽花の花言葉には「一家団欒」や「家族の絆」などもあり、愛情面に強い力を持つとされています。

金運アップのおまじない

紫陽花は、お金のような丸い小さな花がたくさん集まって花房を作り出すことから、「お金が集まる=金運に良い」とされています。

厄除け・縁切りのおまじない

青や白い紫陽花(アジサイ)を逆さに吊るすと、悪縁・邪気を払えると言われています。トイレに吊るすと、婦人病から守ってくれることで知られています。

紫陽花守り(逆さ紫陽花)の作り方

おまじないの効用によってやり方は異なるのですが、ここからはもっともスタンダートな紫陽花守り(逆さ紫陽花)の作り方をご紹介します。

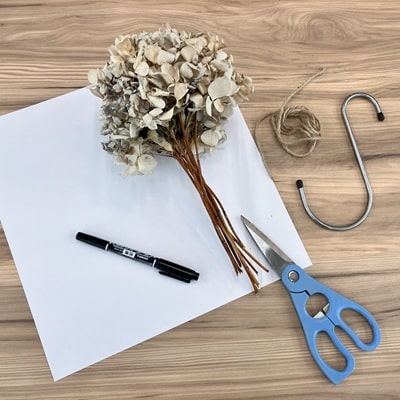

準備するもの

- 紫陽花の花(できれば6月の6の付く日に摘んだもの)

- 白い紙(和紙や半紙がベスト)

- 願いごとを書くための筆ペンやボールペン

- 紐や糸(赤色や白色がおすすめ)

- 吊るすためのピンやフック

紫陽花守りの作り方

紫陽花の茎を少し残して切り取り、花を陰干ししてドライにします。

白い紙に願いごとを書き、ドライ紫陽花と紙を一緒に紐で結びます。

玄関、リビング、寝室など、よく過ごす場所に飾ります。特にトイレに飾ると、婦人系の病気の厄除けになると言われています。風水を取り入れるのであれば、玄関に青い紫陽花が吉とされています。

感謝の気持ちを込めてお焚き上げするか、白い紙に包んで丁寧に処分します。

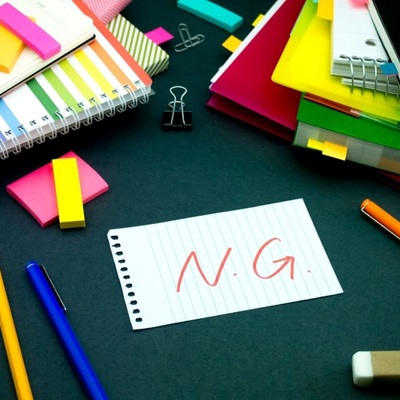

紫陽花守り(逆さ紫陽花)のNG行動

おまじないは「気持ちを込めて丁寧に行うこと」が大前提になります。以下のような行動は避けましょう。

- トラブルやマナー違反になるので、他人の庭や公園の紫陽花を無断で摘むのはやめましょう

- 梅雨明け以降も枯れた紫陽花をいつまでも飾るのは、逆に悪い気を引き寄せるとされます。遅くても7月いっぱいまでに処分しましょう。

- 願いごとを人に話すと、おまじないの効果が薄れると言われています。信じる人は、お願いごとを口外しないようにしましょう。

- 気持ちがこもっていないまま、形だけ行っても効果は期待できません。形だけを楽しむならいいのですが、効果を期待するのであれば、心を込めて行いましょう。

また、おまじないに依存しすぎて現実の行動を怠るのも本末転倒です。おまじないは、あくまで「気持ちを後押しする」ものと理解しましょう。

おまじないは一種の“心のリセットボタン”。信じる気持ちがあると、不思議と日々の行動にも前向きな変化が現れます。

なぜ紫陽花にパワーがあるの?

紫陽花には以下のような象徴的な意味があることから、昔から多くの風習で使われてきました。

| 土壌のpHによって色が変わる花 | 変化・柔軟性・調和の象徴 |

| 水に強い植物 | 浄化力・再生力を表す |

| 丸い花の形 | ご縁・お金・幸福が集まるイメージ |

また、日本では古くから紫陽花を「邪気払いの花」として、家の門や軒先に吊るす風習がありました。これは陰陽道や風水の考え方ともつながっており、「気の流れを整える」花としての役割も担っています。

まとめ

紫陽花のおまじないは、恋愛、厄除け、金運アップなど、さまざまな願いを後押ししてくれる日本ならではの風習です。ポイントは「心を込めて行うこと」。自然のエネルギーと、自分自身の気持ちを結びつけることで、日々の暮らしに前向きな変化をもたらしてくれるはずです。

今年の梅雨は、美しい紫陽花を通して、心と願いを整える“おまじない習慣”を始めてみませんか。